星をより良く見るために人間の眼の特性を知る

「 Light_Bucket18のブログ」に人間の眼の知覚的な特性についてのエントリが掲載されています。

人間の眼の特性に関する興味深い知見。「そらし眼の効果は3~4等級」「620nm(赤い光)より長い波長の光は暗順応を阻害しない」暗順応しない状態の方が色認識力が高い。暗順応前に緑色に見えたオーロラが暗順応すると白色に。

Light_Bucket18のブログよりピックアップ。https://t.co/T40mMd0agn— 天リフ編集部 (@tenmonReflexion) August 8, 2018

Light_Bucket18のブログ・天体観察に影響する知覚機能(その1)

https://blogs.yahoo.co.jp/light_bucket18/35828206.html

”自分の眼で天体を観察”してみませんか?という思いを込めて、天体観察に影響する知覚機能についてここで纏めてみたいと思います。

桿体細胞・錐体細胞やそらし目については多くの方がご存じかもしれません。初めての方のために補足しておくと、網膜の細胞は中心にはカラー・高解像度・低感度の錐体細胞が、その周辺にはモノクロ・低解像度・高感度の桿体細胞が集まっていて、その特性を上手に使うと(=そらし目)暗い天体が良く見える、というものです。

海外の論文などにもあたられた上での知見には多くの新たな発見が。

②そらし眼

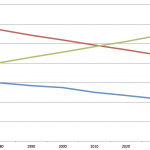

・そらし眼の効果は3~4等級(15:1~40:1)分

なんと、そらし目の効果は15倍〜40倍もあった!

・赤いLEDと白色ライトに赤いフィルタを被せたものとではLEDの方が暗順応継続に有利である。

これも目から鱗。

補足すると、暗順応を阻害しない光は620nmより波長が長いもの。赤色フィルターはものによっては600nmあたりの光から通してしまいます。一方、赤色LEDの波長は640nmより長く、より暗順応の継続に有利である、ということです。

浜松フォトニクスHPより https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/l3882_etc_kled1028j.pdf

写真はアラスカで観たオーロラです。

眼が暗順応すると色が白にしか見えなかったのですが、暗順応していない時は写真のような鮮やかなエメラルドグリーンに見えました。

白いオーロラって雲みたいでつまんないんですよね。

色についての言及も。目が完全に暗順応してしまうと、色の認識力が低下してしまいます。対象の色を見たいなら、むしろ暗順応しないほうがよい。このことは編集子は近年複数の方から体験談を伺っていて、自分でも心当たりがあります。

撮影地に着いて車のヘッドライトを消して最初に見上げた星空では、赤い星がより赤く感じられるのです。瞳孔もまだ縮んでいて星もシャープ。これは誰でも経験できるのでぜひ試してみてください。

また、来シーズンの課題はオリオン大星雲の赤い色。前シーズンではスマホ画面で暗順応を壊した状態で、中心部と周辺部で「色が少し違う(より青緑っぽい部分とそうでない部分がある)」ところまで確認できました。

Light_Bucket18のブログの記事は「その1」ということで続編がある模様。楽しみですね。

Wikipedia 網膜

https://ja.wikipedia.org/wiki/網膜

https://reflexions.jp/tenref/orig/2018/08/08/5981/星をより良く見るために人間の眼の特性を知るhttps://reflexions.jp/tenref/orig/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/d2bf10e1ad533d1ec91302ea858f2cb1.pnghttps://reflexions.jp/tenref/orig/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/d2bf10e1ad533d1ec91302ea858f2cb1-150x150.png天体観賞(観望)「 Light_Bucket18のブログ」に人間の眼の知覚的な特性についてのエントリが掲載されています。

https://twitter.com/tenmonReflexion/status/1027012916409581568

Light_Bucket18のブログ・天体観察に影響する知覚機能(その1)

https://blogs.yahoo.co.jp/light_bucket18/35828206.html

”自分の眼で天体を観察”してみませんか?という思いを込めて、天体観察に影響する知覚機能についてここで纏めてみたいと思います。

桿体細胞・錐体細胞やそらし目については多くの方がご存じかもしれません。初めての方のために補足しておくと、網膜の細胞は中心にはカラー・高解像度・低感度の錐体細胞が、その周辺にはモノクロ・低解像度・高感度の桿体細胞が集まっていて、その特性を上手に使うと(=そらし目)暗い天体が良く見える、というものです。

海外の論文などにもあたられた上での知見には多くの新たな発見が。

②そらし眼

・そらし眼の効果は3~4等級(15:1~40:1)分

なんと、そらし目の効果は15倍〜40倍もあった!

・赤いLEDと白色ライトに赤いフィルタを被せたものとではLEDの方が暗順応継続に有利である。

これも目から鱗。

補足すると、暗順応を阻害しない光は620nmより波長が長いもの。赤色フィルターはものによっては600nmあたりの光から通してしまいます。一方、赤色LEDの波長は640nmより長く、より暗順応の継続に有利である、ということです。

写真はアラスカで観たオーロラです。

眼が暗順応すると色が白にしか見えなかったのですが、暗順応していない時は写真のような鮮やかなエメラルドグリーンに見えました。

白いオーロラって雲みたいでつまんないんですよね。

色についての言及も。目が完全に暗順応してしまうと、色の認識力が低下してしまいます。対象の色を見たいなら、むしろ暗順応しないほうがよい。このことは編集子は近年複数の方から体験談を伺っていて、自分でも心当たりがあります。

撮影地に着いて車のヘッドライトを消して最初に見上げた星空では、赤い星がより赤く感じられるのです。瞳孔もまだ縮んでいて星もシャープ。これは誰でも経験できるのでぜひ試してみてください。

また、来シーズンの課題はオリオン大星雲の赤い色。前シーズンではスマホ画面で暗順応を壊した状態で、中心部と周辺部で「色が少し違う(より青緑っぽい部分とそうでない部分がある)」ところまで確認できました。

Light_Bucket18のブログの記事は「その1」ということで続編がある模様。楽しみですね。

Wikipedia 網膜

https://ja.wikipedia.org/wiki/網膜編集部山口

千宗kojiro7inukai@gmail.comAdministrator天文リフレクションズ編集長です。天リフOriginal

コメントを残す